Rudal Iran, Solidaritas Islam, dan Mazhab Kemanusiaan

Di berbagai lini masa dan ruang diskusi publik, kita menyaksikan pemandangan yang tak biasa: dukungan terhadap Iran meluas. Respons terhadap penyerangan Iran ke Israel datang dari berbagai arah yang memiliki simpati dan empati yang sama atas penderitaan masyarakat Palestina di Gaza. Dukungan ini melintasi batas identitas, keyakinan, dan geopolitik.

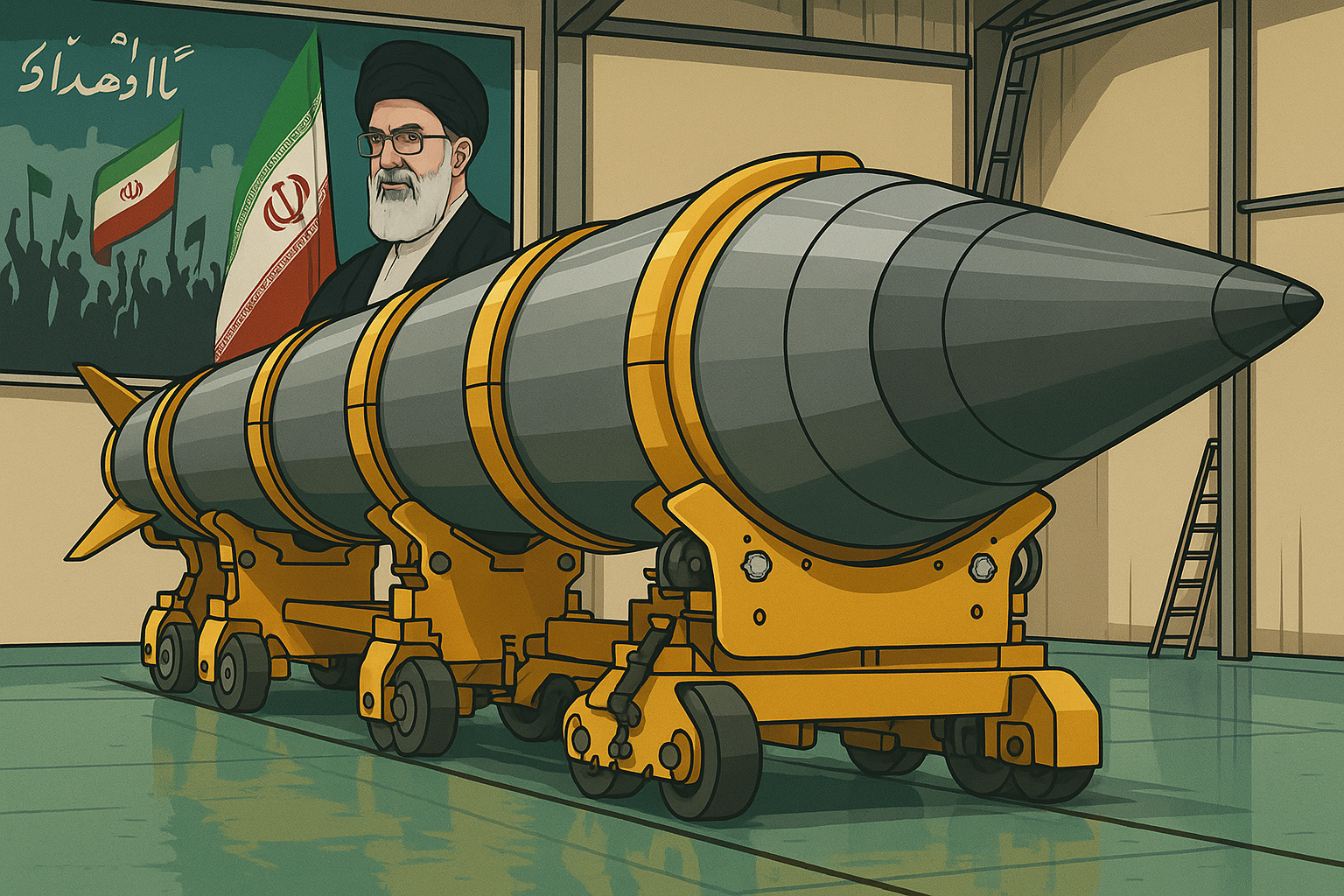

Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa rudal-rudal Iran tidak hanya mengguncang sistem pertahanan Israel, tetapi juga mengguncang sistem simbolik dunia Islam. Ia bukan hanya menghantam kubu militer lawan, tetapi juga menghantam tembok mazhab yang selama ini memisahkan kita. Sekat Sunni-Syiah yang kerap dipelihara sebagai batas identitas, untuk sesaat tampak goyah di hadapan ledakan solidaritas yang muncul lintas batas.

Rudal itu pun tidak berhenti dibaca sebagai alat perang. Ia menjelma menjadi tanda. Dalam kerangka semiotika Umberto Eco, ini bukan sekadar tanda konvensional, tetapi bagian dari kerja supercode—yakni sistem makna yang bekerja di atas dan melampaui sistem-sistem makna lain. Dalam hal ini, identitas mazhab, negara, dan ideologi ditanggalkan. Rudal itu dibaca sebagai perlawanan. Dan perlawanan dibaca sebagai keberpihakan.

Iran tidak lagi dilihat hanya sebagai negara Syiah, tetapi sebagai simbol dari Islam yang berani melawan ketimpangan. Banyak umat Muslim membaca ulang tanda “Iran” dengan kerangka baru: sebagai suara yang mewakili kegelisahan mereka terhadap ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestina. Ini adalah bentuk re-semiotisasi besar-besaran yang lahir dari kegetiran kolektif.

Namun, simbol Islam bukanlah lapisan makna terdalam. Solidaritas terhadap Iran meluas juga dari pihak-pihak yang tidak memiliki kedekatan ideologis maupun religius. Banyak aktivis hak asasi manusia, jurnalis independen, akademisi, bahkan warga biasa di Barat yang menyatakan bahwa tindakan Iran—meskipun militeristik—mewakili kepedihan global terhadap matinya etika dan diplomasi internasional. Dalam konteks ini, ada supercode yang lebih luas dari agama: kemanusiaan.

Kita melihat bagaimana batas identitas keagamaan tidak cukup menjelaskan simpati kolektif yang muncul. Di balik bendera, mazhab, dan sejarah konflik, ada luka yang dibaca bersama. Dan dalam pembacaan bersama itulah rudal menjadi teks, bukan sekadar senjata. Ia dibaca sebagai simbol protes terhadap dunia yang gagal membela rakyat sipil Palestina. Bahkan bagi sebagian kalangan, rudal itu adalah “suara” dari yang tidak lagi punya tempat berbicara.

Tentu kita tidak sedang merayakan kekerasan atau glorifikasi rudal. Kita tidak sedang mempromosikan perang. Yang sedang kita hadapi adalah bagaimana sebuah tindakan militer dapat menjelma menjadi simbol perlawanan yang dibaca secara kolektif, dan itu terjadi bukan karena logika peperangan semata, tetapi karena krisis kemanusiaan yang makin lama makin tak tertanggulangi.

Namun tidak semua siap menerima pergeseran ini. Mereka yang hari ini kembali menyerukan sekat mazhab justru memperlihatkan posisi geopolitik lama yang ingin menjaga dunia Islam tetap terbelah. Kecurigaan terhadap Syiah digunakan kembali untuk meredam solidaritas.

Inilah paradoksnya: di saat umat secara kultural dan simbolik bersatu melampaui batas-batas teologis, justru sebagian elit intelektual dan politis mencoba menarik kita kembali ke dalam kotak-kotak lama. Mereka menginginkan simbol kembali pada makna dominan (overcode)—padahal simbol, sebagaimana dikatakan Eco, hidup dan berubah sesuai konteks budaya dan politik yang membacanya.

Tetapi andai pun kita terpaksa menerima dunia sebagai teks tertutup, closed text, maka kita harus menyadari: pilihan kita hanya tersisa dua—mazhab kemanusiaan atau mazhab penindas. Sebab yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perang mazhab atau identitas, tetapi ujian keberpihakan. Bukan soal Syiah atau Sunni. Bukan soal Iran atau Arab. Ini soal siapa yang berdiri bersama yang tertindas.

Rudal Iran mungkin akan berhenti. Tetapi simbol yang ia tinggalkan akan terus bergema. Ia telah menjadi teks sosial yang melampaui sekat, menjadi ruang tafsir terbuka bagi Islam sebagai solidaritas, dan lebih jauh lagi, kemanusiaan sebagai nilai bersama. Sekat mazhab, jika runtuh hari ini, bukan oleh diskusi fiqih atau forum rekonsiliasi teologis. Ia runtuh oleh kesedihan dan simpati yang sama terhadap Palestina.

Oleh: Pepy Albayqunie – (Seorang pecinta kebudayaan lokal dan Jamaah Gusdurian di Sulawesi Selatan yang belajar menulis novel secara otodidak. Ia lahir dengan nama Saprillah)